- !!!用户新注册邮件系统遭恶意攻击,暂不能发送邮件,请隔天尝试。寻求解决方案中

- 【征集】西西河的经济学,及清流措施,需要主动参与者

- 『稷下学宫』新认证方式

- 24年网站打算和努力目标

主题:【原创】书画欣赏随笔 ?C 我们为什么要看原作? (之一) -- 沐桩子

相关链接:书画欣赏随笔 ?C 我们为什么要看原作? (之一)

这一节里聊聊观赏原作时由“细节的真实”所获得的震撼。要讨论原作的“真实”,就不免要谈到复制品的“失真”。一般来说复制品有三种类型的失真。比较容易看到的是复制过程中造成的失真。拍摄时光线、镜头、胶片(主要是感光度和色温指数)等等因素都影响着照片的“保真度”。如果是数字化传播,那么当中还要经过编码压缩,以及用户端电脑的显卡和屏幕设置这两道关,这两条都会带来明显的细节失真。如果是印刷,那么分色、制版、颜料、纸张等环节又会带来一系列的失真。

第二种失真是由于尺寸的变化带来的细节湮没的失真。当我们面对一幅一人多高的原作时,所获得的不仅仅有尺寸带来的气势,同时在复制品或印刷品中种种看不清楚的细部细节便一一呈现在面前。再以图三的范宽《溪山行旅图》为例。以前学山水画的时候看山水画教课书上说范氏刻画山体用的是短的线皴(短披麻),而山顶的草木用点子皴。也附有一些当代“名家”的临作供参考。于是就照猫画虎地层层点去。看到原作才发现即使是山顶密密麻麻的点子皴,点子和点子都是不同的,有形态的不同、笔法的不同,有对比,有呼应,概括性地刻画了自然界草木的生动形态,大师手腕如此!而看看元明以降号称学范宽的画,点子皴就沦为了单调的一堆小圆点的铺排,方才理解黄宾虹先生“元、明、清的山水画,一代不如一代” 之叹。

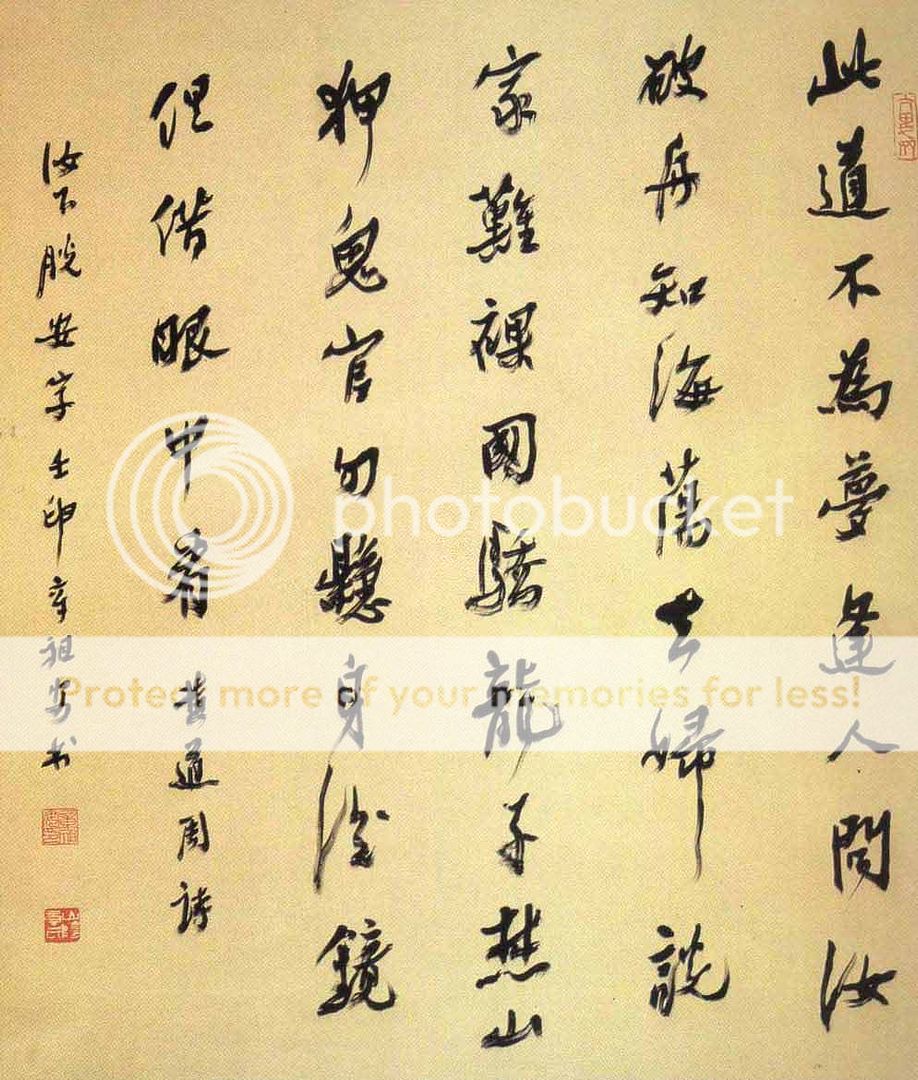

图五是一幅当代书法名家章祖安先生的行书作品。如果这幅作品出现在一本16开画册里,那么看上去结体、章法似乎都没有太出奇之处,也许不会吸引我们太多的注意力。

图五 章祖安 《书黄道周诗》

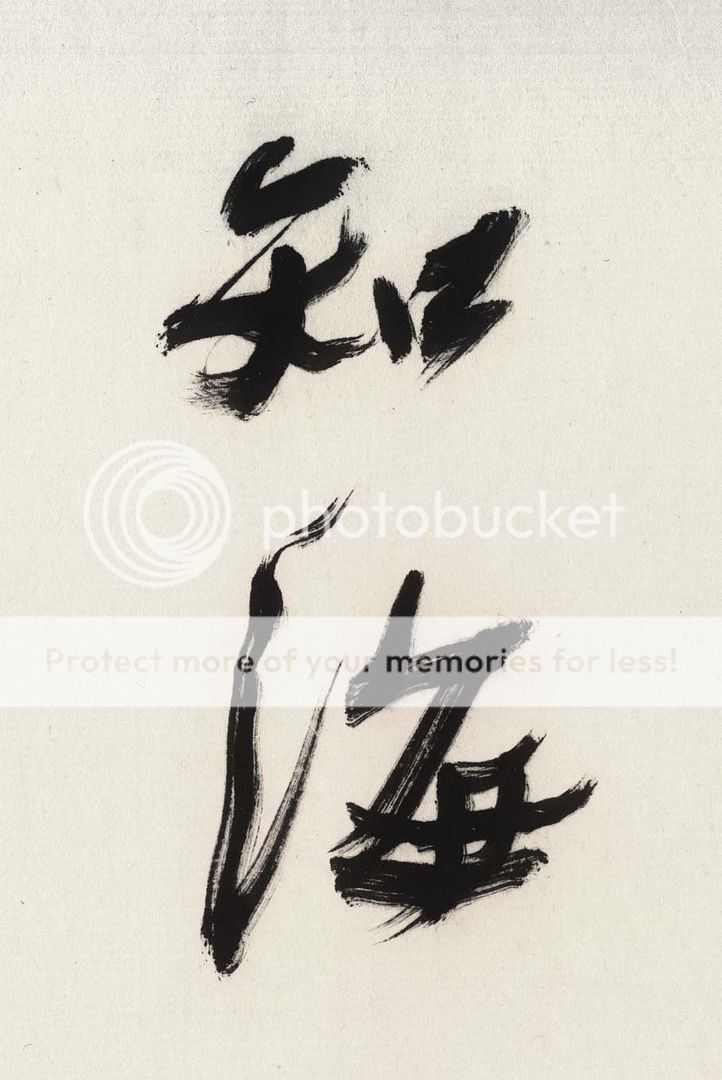

然而如果看原作,那么章先生笔法的精微之处就纤毫毕现了。图六是图五作品的一个小局部,在其中可见精熟的转、折、提、按,八面出锋的灵动变化,以及那枯笔能秀、遒劲多姿的不凡能耐(建议点击看大图,本帖子里的所有图片尺寸都不小)。

图六 章祖安 《书黄道周诗》局部

第三种重要的失真是原作为欣赏者带来的部分视觉效果以及一些其他知觉效果,诸如材料质地、立体感、嗅觉等等方面因素的难以复制性。这种失真随不同美术品类各异,有些说来话长,这里只能给个大致的介绍。

先看看中国书法。书法确实是值得我们非常骄傲的国粹。不说作品本身的内涵和意境,粗粗一瞥,即使是印刷品,白色的纸、黑色的线条、红色的印章,几种对比鲜明的色彩已经形成强烈的视觉效果。(注意,这里的印章指的是严肃的篆刻,有着考究的篆法、刀法、章法讲究的艺术,而不是诸如“乾隆御览之宝”之类的恶作剧!)

但是细细品味书法原作,我们会得到比印刷品丰富得多的艺术感受。首先,纸、绢的工艺、材质多种多样。且不说绝品如泥金笺、冷光笺、玉版宣,高级如罗纹、扎花、撒金,即使是一般的书画宣纸、皮纸,都有着普通印刷用纸无法比拟的密、光、细、绵、韧、轻、洁的特性,使人每每看着这些好纸都有一种温暖的感觉和忍不住触摸的冲动。

其次,虽然说是白、黑、红三色,但是几乎每一幅书法作品由于纸张类型和新旧不同,笔法,墨的类型和用墨方法,以及印泥的不同,呈现出非常丰富的色调变化(尤其是清朝民国以来的大家如沈曾植、吴昌硕、于右任、林散之等,非常重视墨法的变化)。再者,笔锋蓄了墨在纸上行过,“杀笔入纸”,形成力透纸背的线条,由于墨里有胶的成分,墨干以后线条部分的纸张会向中间略微收紧,形成凹凸有质的立体感(线质厚重的篆、隶厚重感更加明显)。这种立体感在装裱之后仍然存在,而在印刷品中是无从感受的。

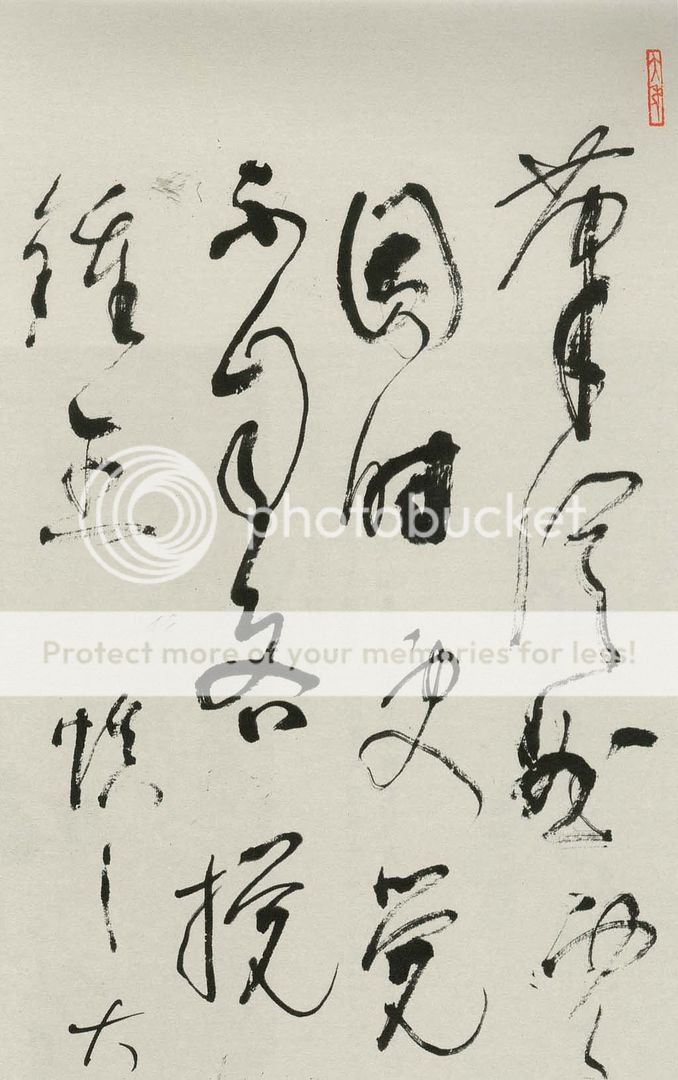

图七是“当代草圣”林散之先生的草书作品《论书绝句》的局部。这件作品笔法精到、墨彩焕然,充分体现散老“气韵生动”的特色,而印刷品实不足以传达原作精神于万一。

图七 林散之草书《论书绝句》局部

在中国画里,从唐、五代、宋开始水墨画确立,并开始了绘画艺术的“制作”中心从专业画师到文人士大夫的转变。在这个过程中值得提到的几个关键重量级人物包括以红烧肉出名的厨师苏东坡师傅(主要是他的两句诗“作画以形似,见与儿童邻”,被转贴在当时各个论坛上,公开为画得不象造势),玩怪石成瘾的米芾米南宫(以大书家身份创“米氏云山-米点皴”),以及后来以南宋遗少身份降元的邝孟钴。赵的功劳是他写的著名题画诗“石如飞白木如籀,写竹还于八法通”,为书法入画提供了理论基础。赵是当时书坛领袖,在书法上“诸体皆精”,加上他确实是颇能画几笔,不像苏、米只是票友性质,因此颇有一呼百应之功。加上元朝初期政治气氛压抑,士大夫“隐逸山林”(真能受得了“隐逸”之苦的恐怕没几个),不务政事,于是兴起了一轮知识分子学画画的高潮。这时,“笔墨”在中国画(或更准确地说,“文人画”)里的中心地位,所谓追求“笔精墨妙”的趣味,大体算是正式确立了。

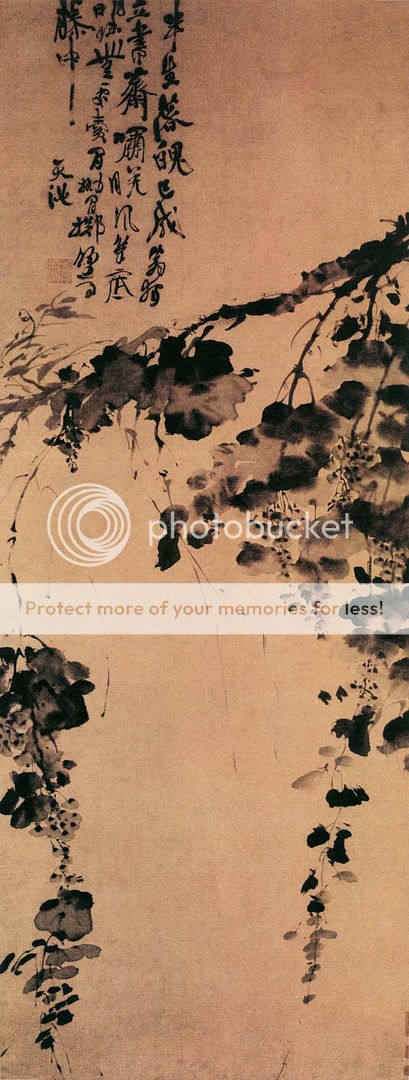

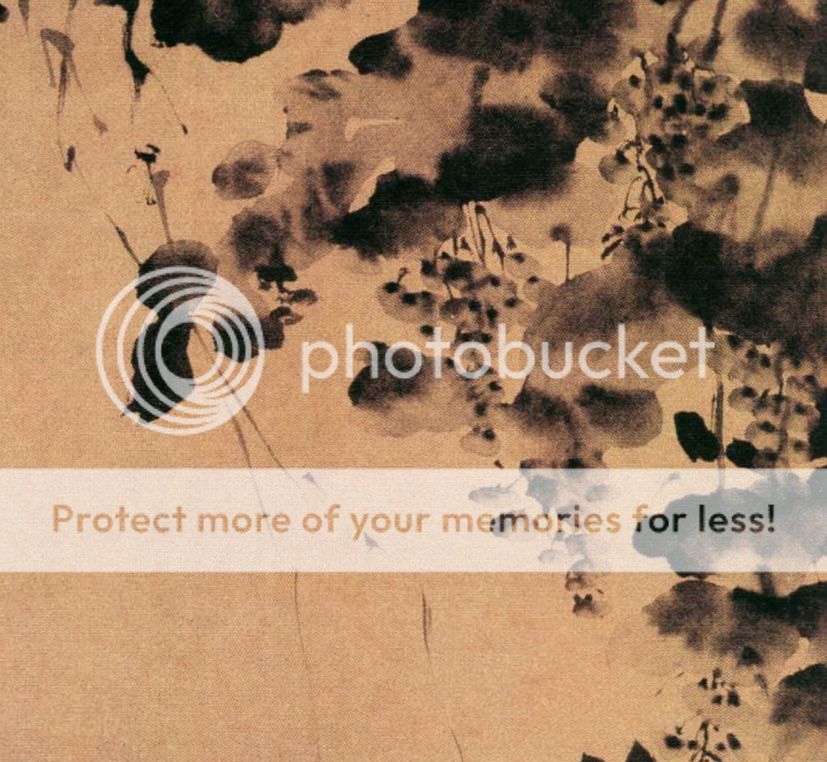

因此呢,上面对书法作品细节美感的讨论对国画亦完全适用。当然,国画还有其自身的特色。首先,是南宋及以前的画是绢本居多。绢画有其特殊的质地和色泽,值得细细品味。而用于绘画的纸张往往也与书法有区别,那就是熟纸用得相对较多些。其次,虽然是“书画同源”,但国画里笔法、墨法的应用仍是远比书法里要丰富得多,加上还有丰富的色彩用法,更加值得在原作里细细品位。图八是徐文长的精品《花果图轴》,构图别致,逸笔草草然而造型准确,最使人击节赞赏的就是其墨法的应用,堪称中国画里笔墨趣味的极致之作。

图八 徐渭 《花果图轴》

图九是其一个局部,可让我们稍稍想见原作的笔墨之妙。

图九 徐渭 《花果图轴》 局部(特地放到最大扫描了效果还是不好。对付着看吧。)

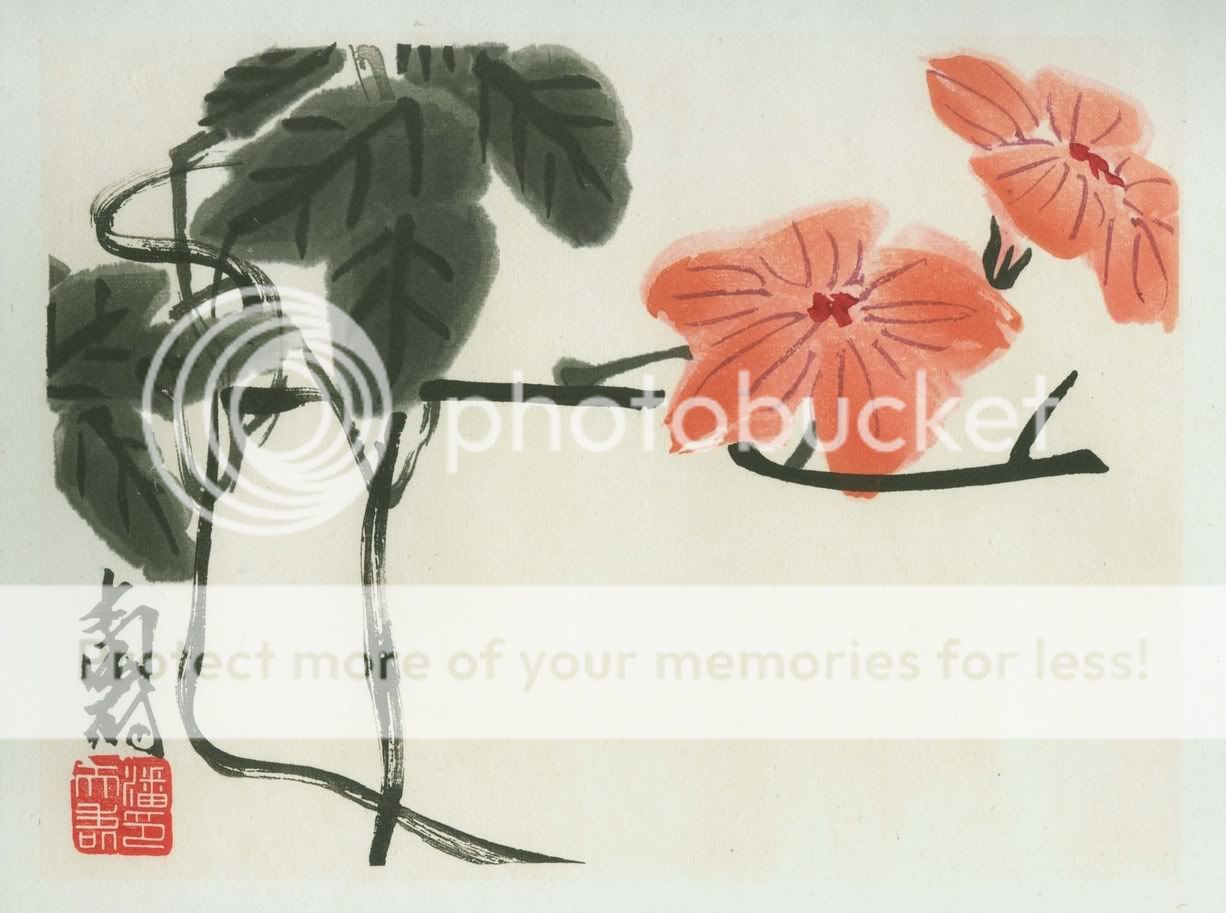

图十,潘天寿先生花卉册页中的一帧,是桩子几年前收藏的朵云轩木板水印作品。木板水印是我国能较为逼真地复制书画的一种传统手工技法,然而由于成本高昂、技师队伍老化而面临凋零窘境。这帧精印的木板水印比起一般的画册来其质感、色彩绝对是高出几个数量级,能体会潘先生力的扛鼎笔力。然而仔细看,叶面和花朵的色泽过度仍然有些生硬,原作中是自然的层次过度而在这里仍能看出不同版子的痕迹。

图十 潘天寿 《花卉册页》 朵云轩木版水印

在上面中国书画的复制中谈到的种种失真在西画里也同样存在,我们下次再聊。

相关链接: 书画欣赏随笔 ?C 我们为什么要看原作?(之三)

本帖一共被 2 帖 引用 (帖内工具实现)

卢浮宫、大英、梵蒂冈,都是如此。当然最离谱的还得算咱们的故宫,如果说卢浮宫是集市,那故宫就是庙会,大庙会。每次我都是怀着朝圣的心情去,然后在摩肩接踵的人流中夺路而逃。

俺另外开个帖子介绍吧。

比如电影《Saving Private Ryan》一定要到好的电影院去看。那种声音和视觉上的冲击对人心灵上的强烈震撼是DVD,VCD根本无法相比的。子弹击穿美国大兵的头盔穿颅而过,在电影院你感到那子弹打中的就是你脑袋,你似乎真的可以体味到战争的味道。

有的时候,不光要欣赏原汁原味,甚至于要参与。比如你看奥运会400米跑,800自由泳等等也不过尔尔,如果你上去和他们在一起比划一下你就知道了,知道什么是顶尖高手,什么是大师了!

还在小小电脑屏幕上看电影,还乐此不疲,(有的还据此写影评文章),看着让人心酸………… ![]()

请指教。还有,拍峡谷的时候发现光线变化太大,天太亮,谷底太暗,是不是该加个什么镜头?

![]()

陶陶是不是在山上遇到什么仙人了(神仙MM)?不然咋技术提高得这么快涅?

第一片里的流水以后可以尝试用两到三倍的曝光时间(再收两到三档光圈),那样流水看上去会有些丝质的质感。 ![]()

是先去厨房给大伙儿上红烧肉,还是在清音贴诗配画。![]()

![]()

俺的毛病,地平会向左微侧,还有对焦不准这些没掌握好基本功的还是在那呀。

同一场景光线变化大怎么处理?老沐教教吧。

![]()

这篇可以镶在西西河牌匾上了,图文并茂,绝活啊。

ReadyGo那篇转的很好,可惜太长连看都没看,不用说见解了。

有一点不明,这大副草书的起源恐怕不是这样的吧,草书的宗匠在明代也不多啊。

在西湖边,柳浪闻莺。

在城隍阁看到学院做的南宋赛龙舟图,的是国宝。

上次聊的话题主要是书法和中国画作品中的“细节真实”的话题。这次接着聊西画。西画品类繁多,这篇小文章里只简单谈谈西画中的主要品类―油画。

考虑到部分同学对油画技法不甚了解,这里作个简单的介绍。油画的画材主要是木板(18世纪及以前的主要画材)或画布(帆布,材料一般是棉、麻、亚麻),金属板、纸张也有少量的应用。油画绘制的大致过程大概这样:首先是在木板或帆布上上一层底色,然后在其上打轮廓线,用颜料融解剂调和各种颜料成所需油彩,用画笔和刮刀层层上色,最后在画面上上一层清漆以增加画面光泽并保护颜色。

油画家们作画不必象中国画大师那般落笔无悔。原因很简单,中国画里绢也好,纸也好,墨、色都是比较“透明”的,什么意思呢,一旦一笔落得不好,那么无论你再皴擦,再晕染,加多少重颜色,那一败笔总还在那儿,基本上是无法挽回了(当然有画家是把那一块挖掉,用新纸重画后再裱在一起的)。油画家的创作心态就宽松得多,画歪了没关系,再往上糊一层颜色就成(故此猜想油画家们大多不会明白“胸有成竹”到底是什么意思)。

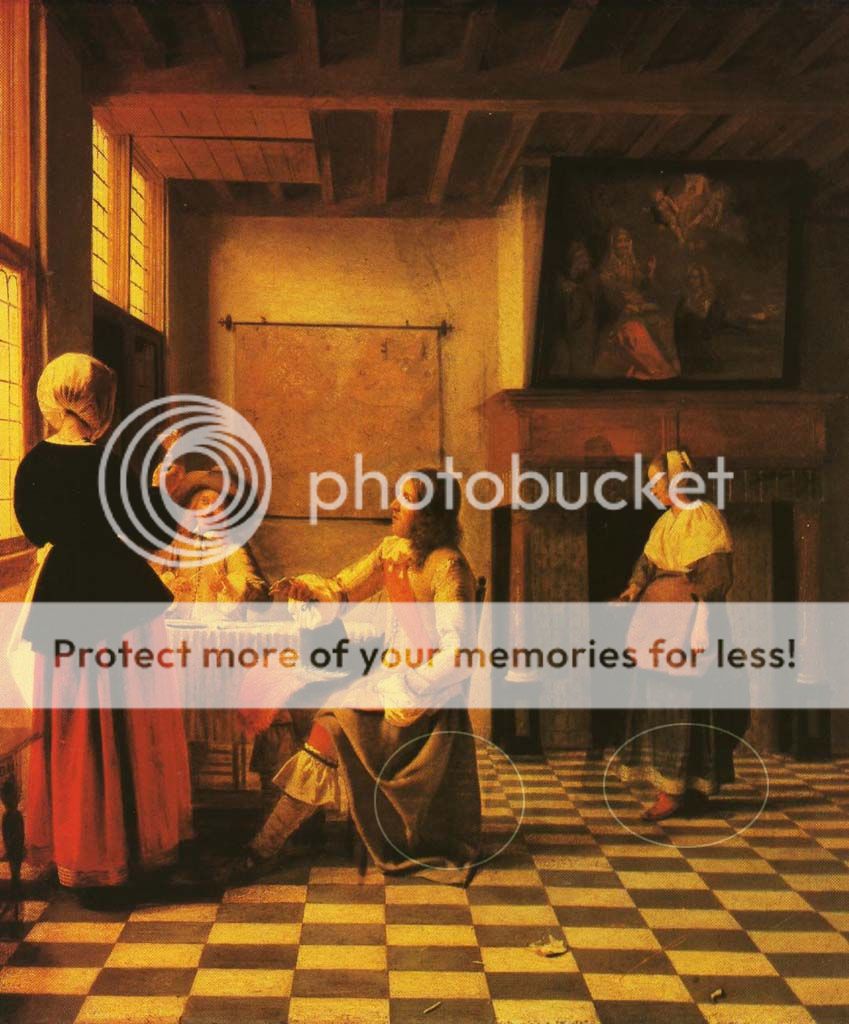

但古代的油画家们可能大多没料到颜料的老化问题。颜料大多是由不同类型的矿物质制成。比如白色用的可能是氧化锌或二氧化钛,紫色可能是磷酸钴或锰磷酸氨,等等。虽然有外面一层清漆的保护,但不同的化学物质在漫长的岁月中仍然发生着缓慢的变化。一个有趣的结果就是不同颜料的“相对折射指数”,或者通俗地说“透明度”会不同程度地增加(不同颜料增加速度不同)。图十一是十七世纪中期荷兰画家胡克的一幅小型画作。仔细看我用蓝色圈出来的部分,你看到了什么?

图十一 胡克 《一妇人与二男子共饮》 1658年

哈哈看见了吧,这位长发男子的裙子和后面女佣裙子的色泽正是由于这种上面提到的这种效应变得半透明了,从而隐约地露出了后面地砖的花纹。可见胡克同学本来也许是没打算画这两条裙子的呢(好象整个女佣都是后来加画的,与其他人物的照应较生硬。可能是为了照顾画面构图的平衡)。

这种半透明的油彩效果(不一定是要掩盖什么颜色)在古代画家的原作里是常常可以见到的。我在波提切利、达芬奇、伦勃朗的画里都见过。这种岁月的痕迹反而给历史悠久的画作带来一层意料之外的趣味。而这在复制品里是很难体现的。后来的画家意识到了颜料的透明化问题,不少开始尝试人为地“催熟”颜料(主要是尝试不同成分的颜料融解剂)以“造”出这种有趣的效果来。

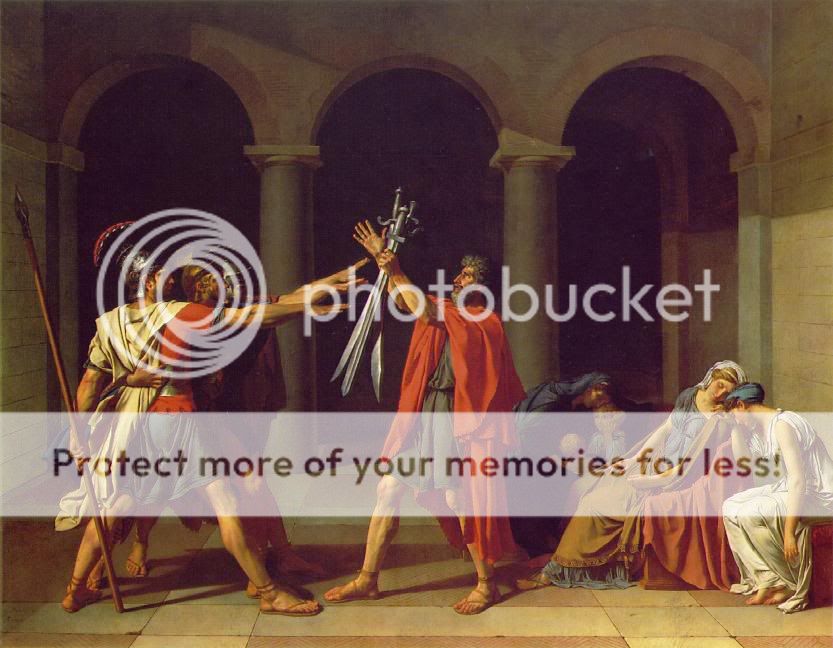

在(法国)浪漫派以前,虽然油画作品也经常表达宏大崇高的题材,但对画面本身的要求是平整光洁。我们可以看大卫的名作《贺拉第之盟誓》(图十二)。这幅作品完美遵循了古典画派庄严静穆的构图法则(也颇有些做作,看右面的几位大姐,全都扭成很不舒服的姿势,看着更象舞台剧),笔触细腻,画面处理得很干净。而从浪漫派开始,特别是德拉克洛瓦,在难以遏抑的激情涌动下笔触开始呈现多样化,并且开始不那么介意画面的光洁平整。在卢浮宫里我们可以由画面的平整度来清晰地判读安格尔、大卫和德拉克洛瓦的区别。

图十二 大卫 《贺拉第之盟誓》

1839年1月9日达盖尔宣布了他的惊世发明“达盖尔摄影术”,随后在欧美各地摄影馆如雨后春笋纷纷出现。这一现象使欧洲的画家们开始陷入极度恐慌中。传统以写实为基础的绘画的生存必要性受到严重挑战。与此同时,在东方发生了另一件重要的事,那就是1853年,日本德川幕府末期战败,被强制开埠。开埠的一个后果是不少日本的艺术品(尤其是许多拙劣的版画复制品)流入西方。拙劣归拙劣,但这些东西却大大启发了欧洲画家们的思路。概括地讲,东方艺术对西画冲击最大的方面大抵是三个:一是线条对于造型的核心地位(相比于传统油画主要用明暗调子变化来塑造形象),二是对色彩大胆而夸张的运用(主要是浮世绘的影响),三就是对传统透视法的漠视(西洋绘画透视法究其根本是其建筑学和工程学的附庸,而日本画里基本学习了中国画的散点透视)。于是在欧洲画界,特别是革命性最强的巴黎,一个个崭新的观点被提出来,一种种崭新的画法落诸画面,极大地冲击了几百年来奠定的写实绘画的金科玉律。

大抵从印象派开始,西方画家们逐渐开始从“写实”开始转向关注“写意”。在莫奈、修拉等人的努力下笔触(借鉴东方艺术中线条的表现力)已经成了重要的审美对象。看看修拉、西涅克的画,好象是故意要将观众的注意力从物像上转移到他们精心营造的花花绿绿的点子皴里去。而到了后印象主义的塞尚、高更、梵高等人,笔触、以及画面质地本身的审美意义几乎上升到和造型、构图同等重要的地位。图十三中“静物“是塞尚最热衷的题材之一。画面追求凝重的建筑感。细看原作,笔触粗犷,油彩运用非常厚重,象“堆”上去的,油彩本身就有着丰富的立体感。

图十三 塞尚 《静物》

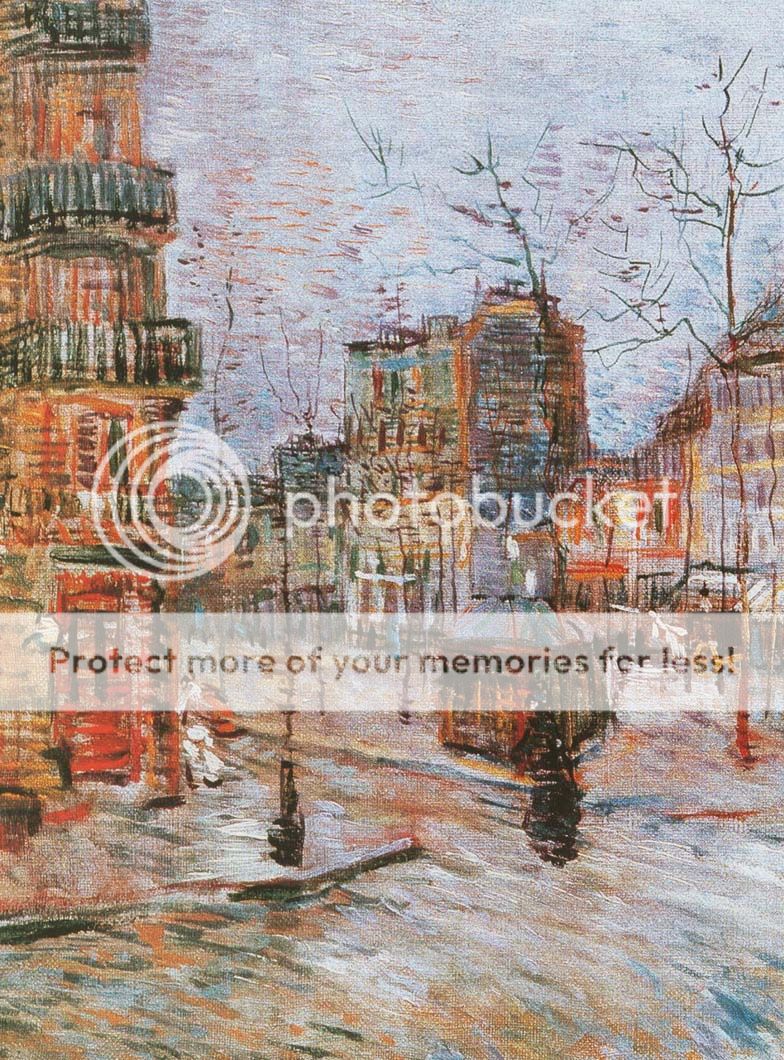

而在更有革命性的梵高笔下,笔触、线条扮演了更加戏剧性的角色,同时,画布的质感也被利用起来,参与到营造整个画面质感的工作中去,图十四就是这样一幅典型作品,有些空灵的色彩,干笔的皴擦,甚至让我想起倪云林的山水。

图十四 梵高 《Clichy大街》 局部

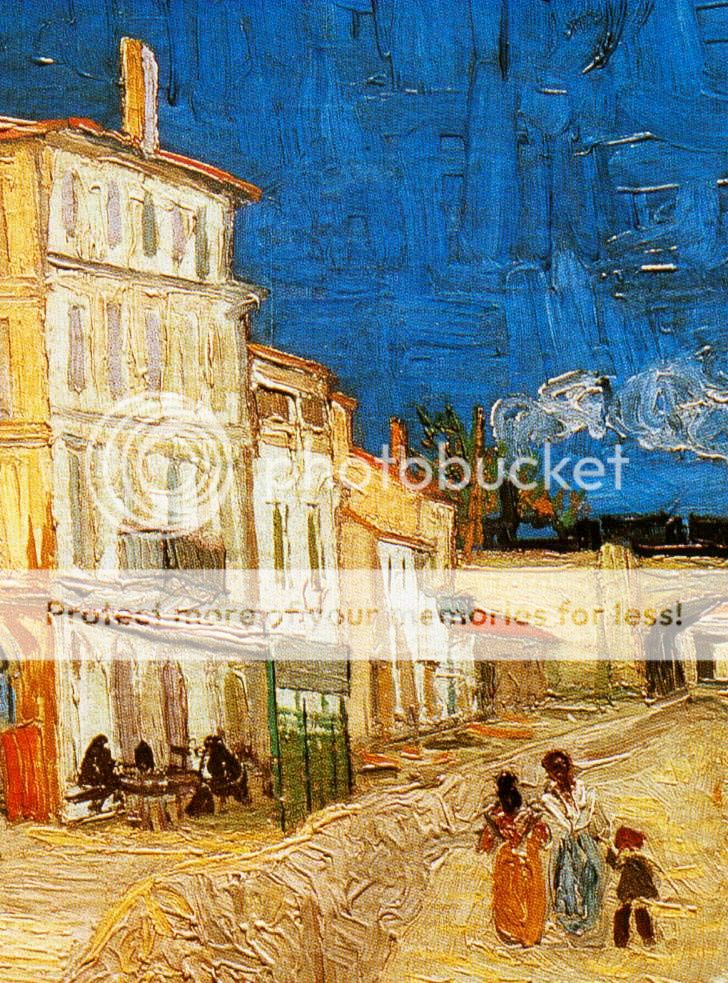

梵高后期的作品中对色彩和笔触的运用更加大胆。图十五是其后期名作《黄房子》的局部,笔头极粗,色彩对比强烈,一层层堆砌上去,令人想起黄宾虹瞎了以后的山水作品。

图十五 梵高 《黄房子》 局部

这种对笔触趣味,色彩韵味,画面质感或者简而言之“笔墨情趣”的追求,在高更、梵高之后由马蒂斯、康定斯基等人推向另一个高潮。这种作品和传统作品的一个不同之处是,由于对画面质地的讲究,作品随着悬挂位置、光线的变化笔触本身也呈现着微妙多样的观感变化。例如,奥赛博物馆就是自然光源和人工光源并用的混合照明,在不同时间去看,同一幅作品是会呈现一些不同的面貌的。这就更需要我们亲身到美术馆里去细细体会了。

全文完。谢谢大家支持。

本帖一共被 2 帖 引用 (帖内工具实现)

草书发展在唐宋达到第二个高峰(第一个当然是以二王为代表的东晋),前有孙过庭,全面确立草法,后有颠张狂素,更是不可一世。北宋的草书大家非黄山谷莫属。黄的贡献一是以颜法入草,增加了线条本身的质感,二是通过长横、长撇增加了草书章法中的“横”势。南宋与元朝并无太突出的草书大家。子昂天资超群,但主要成就是其行、楷。鲜于枢、宋克亦无大突破。

直至明朝中后期,在第一贴中已提到部分原因,祝枝山异军突起,以一手磅礴大草傲视群雄。书法作品尺幅大型化亦大约起于此时,故用大笔作大草并取得不凡成就的祝可算第一人。祝以后明末清初草书名家纷呈,最值得一提的莫过于王铎王觉斯。王铎的贡献在于其巨幅草书的章法构成不再以字为单位,而是数个字,甚至以整行为单位,气势上前无古人。“当代草圣”林散之先生也说“祝枝山是才高,在功力上我可以与之颉颃。对王觉斯低头。”说明末清初是草书发展的第三个高峰应该是不过分的。

望指教。